Klimagerechtes Bauen: Wege zur resilienten Architektur von morgen

Erfahren Sie mehr zu diesem Leitthema der BAU 2025. Die Weltleitmesse für Architektur, Materialien, Systeme fand von 13.-17. Januar 2025 in München statt.

Extremwetterereignisse verursachen auch in Europa enorme Schäden, werden in Zukunft häufiger auftreten und zwingen die gesamte Gesellschaft zur Vorsorge und Anpassung an die Folgen der Klimakrise. Um den zukünftigen Herausforderungen des Klimawandels gewachsen zu sein, muss die Anpassungsfähigkeit von Gebäuden erhöht werden. Dies kann nur durch eine ganzheitliche Betrachtung des klimaangepassten Bauens erreicht werden. Doch was bedeutet klimagerechtes Bauen ganz konkret für Gebäude und Quartiere? Wie müssen Bauwerke heute beschaffen sein, um dem Klimawandel und seinen direkten Folgen zu begegnen? Eine Frage, der sich nicht nur die Gesetzgebung widmen muss, sondern alle am Bau Beteiligten.

Auf der BAU 2025 wurden Fragestellungen rund um resilientes, klimagerechtes Bauen von Experten diskutiert und mögliche Lösungswege aufgezeigt.

Was versteht man unter klimagerechtem Bauen?

Klimagerechtes Bauen ist ein Ansatz in Architektur und Bauwesen, Gebäude so zu entwerfen, zu bauen und zu betreiben, dass sie möglichst geringe negative Auswirkungen auf das Klima haben und gleichzeitig resilient gegenüber Klimaveränderungen sind.

Die Komplexität des Themas spiegelt sich auch in der Begriffswahl wider, die sich in zwei Strategien aufteilen lassen. Während der Klimaschutz alle Maßnahmen zur Begrenzung der globalen Erwärmung, also vor allem Maßnahmen zur Verringerung der durch menschliches Handeln verursachten Treibhausgasemissionen, umfasst, zielt die Klimaanpassung an das aktuelle oder erwartete Klima einschließlich der damit verbundenen Auswirkungen ab. Mit dem Ziel die Menschen zu schützen und Schäden zu verringern oder zu vermeiden, müssen Maßnahmen zur Erhöhung der Resilienz ergriffen werden.

Welchen Einfluss hat das Bauwesen auf die Resilienz?

Gebäude, die wir heute planen und bauen, müssen auch noch in 50 und mehr Jahren unter den dann herrschenden klimatischen Bedingungen funktionieren und zukünftigen Wetterextremen bestmöglich standhalten. Gerade in dicht besiedelten Gebieten ist der Versiegelungsgrad hoch, was das Phänomen des städtischen Wärmeinseleffekts (Heat Islands) noch verstärkt. Daher ist es wichtig, nicht nur kurzfristige Antworten auf die dringenden Notwendigkeiten zu geben, sondern diese auch als langfristige strategische Maßnahmen auf verschiedenen Maßstabsebenen zu betrachten.

Klimaresiliente Quartiere

Die heutigen Städte sind weitestgehend gebaut und damit versiegelt, weshalb der Umbau im Bestand stattfinden muss. „Stärkt die Klimaresilienz“ ist eine Kernforderung von Architects4future. Doch wie können die baulichen Strukturen sozial und ökologisch verträglich umgebaut werden? Zum Beispiel durch:

die Neuordnung von Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur in Form von punktuellem Rückbau und die Entsiegelung von Flächen parallel zu notwendigen Infrastrukturmaßnahmen.

Die Verbesserung des Mikro- / Makroklimas durch Erhaltung/Schaffung von Grünzügen, Parks, Grünflächen und Grünausstattung im Siedlungsraum. Das Spektrum reicht von der Pflanzung hitzeresistenter Baumarten im Straßenraum zur Kühlung bis hin zur Installation von kühlenden Sprühnebelanlagen im öffentlichen Raum für heiße Tage.

Vermeidung von Hitzeinseln durch den Einsatz von hellen Oberflächen, die den solaren Wärmeeintrag in die Stadt verringern.

Regenwasserbewirtschaftung in Siedlungsgebieten durch Rückhaltung und Dimensionierung der Kanalisation, u.a. durch Schaffung von Retentionsräumen zur Vermeidung von Überflutungen bei Starkregenereignissen.

Aber auch der Schutz gefährdeter Siedlungen und Infrastrukturen vor Hochwasser sowie die Vorsorge vor Dürreereignissen.

Verschiedene Studien, Veröffentlichungen und Reallabore zeigen die Umsetzbarkeit und die Erfolgsfaktoren, die für den Umbau notwendig sind. Zum Beispiel das Forschungsprojekt iResilience in Zusammenarbeit von TU Dortmund und dem Deutschen Institut für Urbanistik (Difu), dass eine Toolbox für Maßnahmen und Formate bereitstellt. Auch der Leitfaden Klimaschutz in Kommunen ist eine praktische Arbeitshilfe für Klimaschutzaktivitäten.

Anpassungsfähige Architektur

Robuste und gut geplante Immobilien können den Anpassungsdruck mindern. Klimagerechtes Bauen bedeutet auch, gesunde und behagliche Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Dies beinhaltet die Sicherstellung einer guten Innenraumluftqualität, die Verwendung schadstoffarmer Baustoffe und die Schaffung von Räumen, die das Wohlbefinden der Nutzer fördern. Das Ziel einer klimagerechten Architektur ist die

Nutzung der passiven Gestaltungsmöglichkeiten durch die Ausrichtung, Kubatur und Organisation der Planung unter Einbeziehung der lokalen Gegebenheiten. Zum Beispiel die Anpassung der Gebäudeausrichtung und -gestaltung zur Optimierung des natürlichen Lichts und der Luftzirkulation oder helle Oberflächen zur Vermeidung des Albedo-Effekts.

Anpassung an die sommerliche Überhitzung durch gezielte Entwurfsentscheidungen der Raumgeometrie und der Orientierung sowie der Wahl der Baumaterialien.

Gezielte Integration der Haus- und Versorgungstechnik von der Nutzung von natürlichen Belüftungssystemen zur Reduzierung der Abhängigkeit von Klimaanlagen bzw. den Einsatz von energieeffizienten Heiz- und Kühlsystemen, der Nutzung erneuerbarer Energiequellen bis zur Integration von smarten Gebäudemanagementsystemen zur Optimierung des Energieverbrauchs.

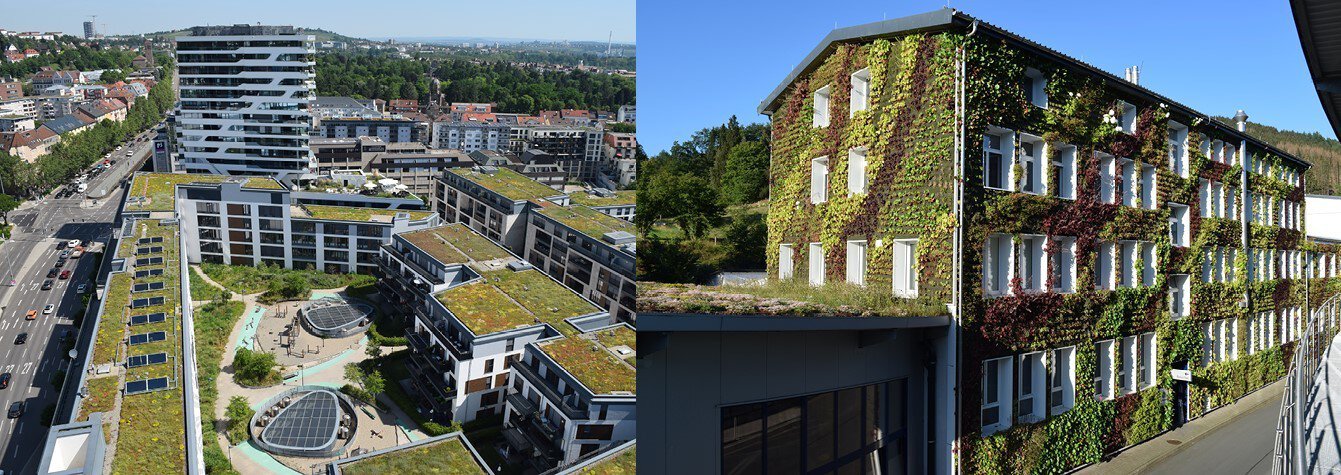

Gebäudebegrünung durch Fassaden und Dächer zur Verbesserung des Mikroklimas im direkten Wohnumfeld. Gründächer reduzieren nachweislich Hitzeinseln in Städten, wirken isolierend, binden Feinstaub und fördern die Artenvielfalt.

„Die Gebäudebegrünung gehört zum Bauen der Zukunft! Auf der BAU 2025 präsentieren wir neueste Lösungen und Entwicklungen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch!“

Dr. Gunter Mann, Präsident Bundesverband GebäudeGrün e.V. (BuGG)

Den Bundesverband GebäudeGrün e.V. finden Sie in Halle A3/Stand 139

Eine Empfehlung für Planende sowie Eigentümer ist die Veröffentlichung Klimaangepasste Gebäude und Liegenschaften des Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) von der Kubatur bis zu Konstruktionsdetails. Ebenso wie die Toolbox „Klimaneutrales Bauen“ der DGNB.

Entsiegelung und Schwammstadt

Ein wichtiger Punkt ist die Entsiegelung. Einerseits, um das Wasser im Boden zu halten, um die Pflanzen zu bedienen, aber auch für die Grundwasserneubildung, da das Grundwasser auch für industrielle Prozesse wie Kühlung oder Wärmepumpen wichtig ist. Das urbane Ökosystem spielt eine wichtige Rolle bei der Klimaanpassung.

Das Prinzip der Schwammstadt zielt darauf ab, urbane Gebiete so zu gestalten, dass sie wie ein Schwamm Wasser aufnehmen, speichern und bei Bedarf wieder abgeben können. Schlüsselelemente einer Schwammstadt sind

Förderung der natürlichen Wasseraufnahme des Bodens durch wasserdurchlässige Materialien für Straßen, Gehwege und Plätze.

durch die Anlage von Grünflächen, Parks, Teichen und künstlichen Seen, die zugleich eine natürliche Kühlwirkung entfalten.

Nutzung natürlicher und künstlicher Feuchtgebiete zur Filterung und Reinigung von Wasser, bevor es in den Boden versickert oder für städtische Zwecke wiederverwendet wird. Retentionsflächen können zudem das öffentliche Kanalsystem bei extremen Starkregenereignissen entlasten.

Sammlung und Speicherung von Regenwasser zur Bewässerung, für industrielle Zwecke oder als Trinkwasser.

Darüber hinaus helfen die Einbindung von schattenspendenden Strukturen, aber auch die Diversifizierung der Pflanzenarten bei der Erhöhung der Resilienz gegenüber Klimawandel und der Förderung der Biodiversität. Gemeinschaftsgrünflächen wie die Einrichtung von urbanen Gärten zur lokalen Lebensmittelproduktion verbessern die Lebens- und Standortqualität. Die Stadt der Zukunft ist grün als vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen geförderte Initiative, bietet vielfältige Ansätze für die Umsetzung dieser.

Synergien und Konflikte beim resilienten Bauen

Da Gebäude und Infrastrukturen für einen langen Zeitraum errichtet werden, ist es notwendig, bereits heute vorausschauend zu planen und zu bauen, um Querschnittsthemen wie Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Senkung der Baukosten gleich mitzudenken. Synergien entstehen zum Beispiel durch Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, wie eine verbesserte Wärmedämmung und der Einsatz erneuerbarer Energien.

Auch die Verwendung nachhaltiger, lokaler Baumaterialien und die Förderung der Biodiversität durch begrünte Dächer und Fassaden können sowohl die ökologische Nachhaltigkeit als auch die Anpassungsfähigkeit an Klimaveränderungen unterstützen. Doch mit jeder gut gemeinten Maßnahme entstehen auch Zielkonflikte. Zum Beispiel bei der Herstellung von Barrierefreiheit, aber auch mit den Anforderungen des Denkmalschutzes bei Sanierungen. Die große Herausforderung liegt in den unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedingungen von Neubau und Bestand. Im Neubau gelten die gesetzlichen Grundlagen der Länder, des Bundes, aber auch kommunale Satzungen. Im Bestand können nur die Eigentümer entscheiden, was mit den Gebäuden geschieht. Die Herausforderung besteht darin, sie zu erreichen, mitzunehmen und ggf. mit entsprechenden finanziellen Mitteln aus Förderprogrammen bei der Sanierung zu unterstützen. Denn letztlich geht es auch um eine sozial gerechte Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen. Wie lokale Industrie- und Gewerbeflächen in die Anpassungsstrategie mit einbezogen werden können, zeigt das Projekt KLIMA.PROFIT anschaulich.

Eine Zukunftsaufgabe für alle!

Klimagerechtes Bauen ist eine transdisziplinäre Aufgabe. Das bedeutet, dass der Austausch von Wissen, Methoden und Ansätzen über traditionelle Fachgrenzen hinweg notwendig ist, um den vielschichtigen Herausforderungen des Klimawandels effektiv begegnen zu können. Es gibt bereits viele bautechnische Lösungen und innovative Bauprodukte. Auf der BAU 2025 bot z. B. die Sonderschau klima.sicher.bauen – Nachhaltigkeit + Klimaresilienz konkrete Einblicke. Unser Partner ift Rosenheim GmbH stellte hier in Halle B3 Technologien, Bauprodukte und das Bewertungssystem „klima.sicher.bauen“ vor.

Häufig gestellte Fragen

Klimaangepasstes Bauen bezieht sich auf die Planung und Ausführung von Gebäuden und städtischen Strukturen, die speziell darauf ausgelegt sind, den Auswirkungen des Klimawandels wie steigenden Temperaturen, extremen Wetterereignissen und dem Anstieg des Meeresspiegels standzuhalten. Dabei werden Techniken und Materialien eingesetzt, die die Widerstandsfähigkeit der Bauwerke gegenüber diesen Veränderungen erhöhen.

Extreme Wetterereignisse wie Starkregen und Hochwasser, Hitze, Sturm und Hagel treten im Zuge des Klimawandels schon heute häufiger und stärker auf. Die Gefährdung durch diese Ereignisse ist in Deutschland regional unterschiedlich ausgeprägt, wobei auch die örtliche Lage des Gebäudes bzw. des Grundstücks eine wichtige Rolle spielt. Durch geeignete Maßnahmen bei Planung und Bau kann Schäden vorgebeugt werden.

Klimagerechtes Bauen wird weltweit durch eine Vielzahl von Förderprogrammen unterstützt, die von nationalen, regionalen und lokalen Behörden sowie von privaten Institutionen angeboten werden. Diese Förderungen können in Form von Zuschüssen, Steuererleichterungen, zinsgünstigen Darlehen oder technischer Beratung erfolgen, um den Einsatz energieeffizienter Technologien und nachhaltiger Baupraktiken zu fördern.

Alle News direkt in Ihrem Postfach

Melden Sie sich zum Newsletter an und bleiben Sie auf dem Laufenden mit regelmäßigen News aus der Baubranche.