Nistfassade: Biodiversität durch digitale Fassadentechnologie

An der TU München wurde ein 3D-gedruckter Fassadenprototyp entwickelt, der Lebensräume für Stadtvögel und Kleintiere schafft – und gleichzeitig das Mikroklima verbessert.

Dabei verbindet das Projekt innovative digitale Technologien mit ökologischer Verantwortung und macht die Stadt zu einem besseren Lebensraum für Mensch und Tier.

Die Nistfassade ist ein Beispiel dafür, wie Architektur aktiv zum Artenschutz und zur nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen kann. Gefertigt aus recycelbarem Ton und mithilfe robotisch gesteuerter Druckverfahren, lassen sich die Module flexibel an unterschiedliche Tierarten und Standortbedingungen anpassen.

„Die digitale Methode ist adaptiv: Sie lässt sich auf verschiedene Standorte und Tierarten anpassen.“

Julia Larikova

Die Stadt als Lebensraum – für alle

Der Verlust der Biodiversität und der Vielfalt der weltweiten Tierpopulationen stellt zusammen mit dem Klimawandel eine Gefahr für unsere Ökosysteme dar. Diese Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit der anthropozentrischen Ausrichtung von Technik und Architektur im letzten Jahrhundert. Gebäudehüllen wurden in erster Linie für Menschen und energetische Effizienz entworfen, selten jedoch mit Blick auf Tiere.

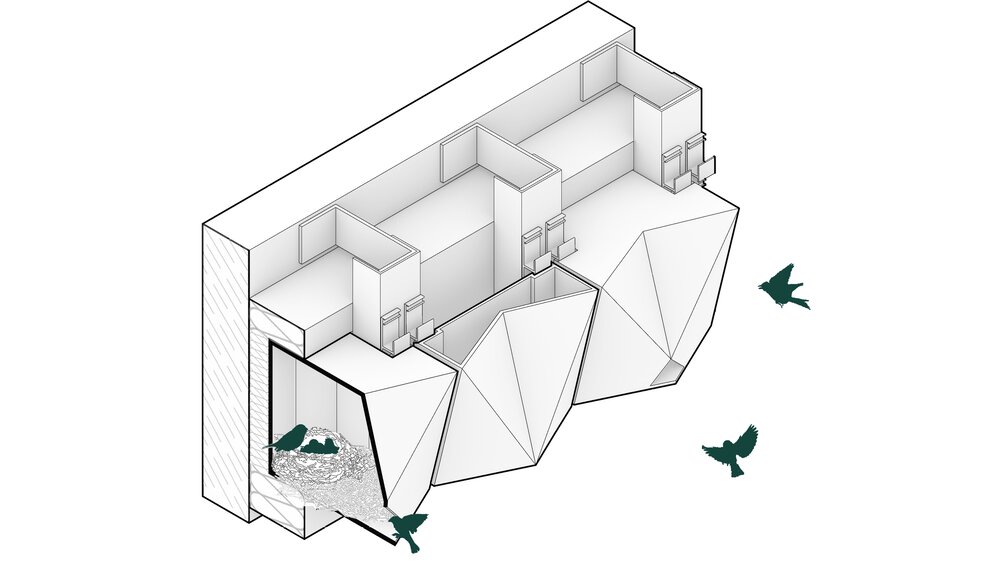

Gleichzeitig stehen europäische Städte vor einer umfassenden Sanierungswelle. Die Professur für Digitale Fabrikation an der Technischen Universität München (TUM) sieht darin eine doppelte Chance: Die Sanierung kann nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sondern auch die Biodiversität im urbanen Raum stärken – wenn von Beginn an ökologische Aspekte mitgeplant werden. Mit der „Nistfassade” wurde ein neuartiger Prototyp realisiert, der ökologische Funktion und architektonische Gestaltung intelligent vereint. Die digital geplanten und 3D-gedruckten Ton-Module integrieren gezielt Nist- und Schutzräume für Vögel und Kleintiere. Ihre Geometrien reagieren auf standortspezifische Parameter wie Sonnenexposition oder Winddruck und leisten durch Selbstverschattung einen Beitrag zur Verbesserung des Mikroklimas.

Animal Aided Design

Die wissenschaftliche Grundlage hierfür liefert der Ansatz des „Animal Aided Design“(AAD). Dabei werden Tierarten nicht nachträglich berücksichtigt, sondern von Anfang an als „Nutzer” der Architektur mitgedacht. „Wir arbeiten mit konkreten biologischen Parametern, etwa zur Nistgröße, Ausrichtung oder Distanz“, erklärt Projektleiterin Julia Larikova. In der aktuellen Installation wurden drei typische Stadtbewohner eingebunden: Haussperling, Hausrotschwanz und Igel. Ihre spezifischen Bedürfnisse flossen direkt in die Geometrie, Lage und Tiefe der modularen Fassadenelemente ein. Die Verteilung der Nistmöglichkeiten an der Fassade erfolgte auf Grundlage digitaler Planung und simulationsgestützter Klimadaten. Im oberen Bereich des Prototyps wurden neun Nistplätze für eine Kolonie von Haussperlingen integriert. Sechs voneinander entfernte Nistmöglichkeiten für die territorial lebenden Hausrotschwänze verteilen sich gezielt über die Fassade. Am Fuß des Gebäudes bieten fünf schattige Bodenelemente Rückzugsräume für Igel.

Neben der artgerechten Gestaltung wurde auch das Mikroklima berücksichtigt. Die eckigen Geometrien der Vorderflächen wurden mithilfe von Klimasimulationen so modelliert, dass eine differenzierte Selbstverschattung entsteht. Jedes Element besitzt eine individuelle Tiefe, die auf die lokale Solarstrahlung abgestimmt ist. Dadurch kühlt die Gebäudehülle nicht nur die Nistkammern, sondern reduziert auch die Gesamtaufheizung der Fassadenfläche. Dies ist ein wichtiger Beitrag zum thermischen Komfort für Menschen und Tiere bei steigenden Sommertemperaturen.

3D-Druck mit Ton

Die Fertigung erfolgt mittels eines robotisch gesteuerten Ton-3D-Druckers. „Ton hat viele Vorteile: Er ist natürlich, recycelbar, langlebig und klimatisch wirksam. Und es ist für viele Tierarten unbedenklich“, erklärt Larikova. Gedruckt wurde mit einer chamottehaltigen Mischung und einem Recyclinganteil von rund 40 % aus geschredderten keramischen Abfällen.

Die Entwicklung der Geometrien basiert auf selbst programmierten digitalen Planungswerkzeugen. „Wir nutzen bestehende Tools wie Rhino oder Grasshopper für die Visualisierung, aber die eigentliche Logik der Formgenerierung entsteht in Python. Damit übersetzen wir biologische und klimatische Parameter direkt in Geometrie.“ So entstehen Module mit spezifischer Tiefe, Orientierung und Öffnungsgröße, die sich an die Anforderungen der Tierarten und die Standortbedingungen anpassen. Eine besondere Herausforderung stellte die Verformung des Tons beim Trocknen dar. „Es hat fast zwei Jahre gedauert, bis wir die Deformationen durch Materialanpassung und optimierte Druckpfade in den Griff bekommen haben.“ Der finale Prototyp besteht aus 85 individuell gedruckten Kacheln mit jeweils etwa 1,5 Stunden Druckzeit. Gedruckt wurde mit einer robotergestützten Extrusionseinheit, getrocknet wurde unter Laborbedingungen und es erfolgte ein zweifacher Brand, um Wetterbeständigkeit zu erzielen.

Die entwickelten 3D-gedruckten Elemente sind mit standardisierten, hinterlüfteten Fassadensystemen kompatibel. Das erleichtert die Integration in bestehende Sanierungsprojekte und ermöglicht eine einfache Wartung oder punktuelle Erneuerung einzelner Module. Man kann auch nur Teilbereiche mit diesen Elementen gestalten, beispielsweise dort, wo ökologische Hotspots gesetzt werden sollen oder wo sich viele Menschen aufhalten. Ein weiteres Thema, das die Forscherin aktuell beschäftigt, ist die Zertifizierung. „Die aktuellen Normen berücksichtigen keine digital gefertigten Bauprodukte. Wir arbeiten mit Partnern wie der MPA und dem TÜV Süd daran, realistische Bewertungsrahmen zu entwickeln. Ziel ist es, die Genehmigung solcher Systeme in Zukunft zu vereinfachen, ohne dass man auf Funktionalität oder gestalterische Freiheit verzichten muss.“

Wer neugierig geworden ist, kann sich den Prototyp am Standort Feierwerk Südpolstation in Neuperlach ansehen. Durch diese Kooperation mit einem öffentlichen Zentrum erhöht sich die Sichtbarkeit des Ansatzes und die Gesellschaft wird informiert. Der Prototyp wird auch für ein wissenschaftliches Monitoring genutzt: Während des Sommers werden die mikroklimatischen Eigenschaften gemessen und das Verhalten der Arten über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren beobachtet.

Der Prototyp ist eine Kooperation der Professur für Digitale Fabrikation und dem Lehrstuhl für Terrestrische Ökologie der Technischen Universität München im Rahmen des EU-Projekts ECOLOPES. Unterstützt wird das Projekt von der Stiftung Artenschutz und Technik, dem Industriepartner Tonality GmbH und der Feierwerk Südpolstation.

Projektdaten

Projektteam:

Professur für Digitale Fabrikation:

Prof. Dr. Kathrin Dörfler, Julia Larikova, Niklas Ebert, Yaxi Wang

Lehrstuhl für Terrestrische Ökologie:

Prof. Dr. Wolfgang Weisser, Dr. Fabio Sweet

Technische Universität München

Bildcredit: Julia Larikova